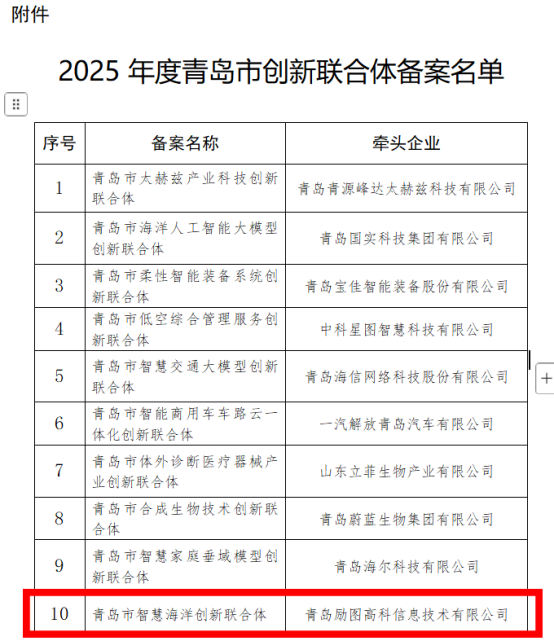

近日,在青岛市科学技术局公布的2025年度青岛市创新联合体备案名单中,青岛市智慧海洋创新联合体(下称“联合体”)榜上有名。

据悉,该联合体由青岛励图高科信息技术有限公司(下称“励图高科”)牵头,联合联通、浪潮等央企国企,以及多家科研院校和企事业单位共同成立,包含中国海洋大学的科研力量、浪潮的服务器资源、镭测创芯的硬件技术、青岛汉缆的海缆电能传输,以及中国水产科学院黄海水产研究所(下称“黄海所”)张正、廖梅杰等研究员构建的鱼类病害智能识别和智慧渔业大模型等。成立联合体旨在把“政产学研用”多方元素拧成一股绳,做好“智慧海洋”创新。

据了解,这种协同效应已结出硕果,在青岛西海岸新区国家级渔港经济区打造的大模型已接入近2000余艘渔船数据,成为全国渔港智慧化改造的范本。

现代海洋产业是山东“十强”优势产业之一。目前,金年会山东省海洋经济呈现“一产领先,二产带动,三产提质”的发展态势。

据自然资源部发布的数据,2024年山东省海洋生产总值18011.8亿元,突破1.8万亿关口,居全国第二位;2024年山东15个主要海洋产业实现增加值8068.6亿元,连续5年居全国首位。其中海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋电力业、海洋交通运输业7个产业增加值居全国第一。

海洋是高质量发展战略要地,也是青岛最大的特色和优势。近5年来,青岛海洋经济年均增长8.5%以上。在海洋科研领域,青岛具有三个“全国第一”:涉海院士数量全国第一,海洋高端平台数量全国第一,海洋领域国际领跑技术全国第一。

“海水养殖历经鱼、虾、贝、藻、参五次产业浪潮,青岛不仅是我国五次海水养殖浪潮的发源地,目前也正在引领海水养殖的第六次浪潮——深远海养殖。”中国工程院院士陈松林如是说。

据《青岛市2035年海洋发展远景规划》透露,到2035年,预计全市海洋生产总值突破1.2万亿元,全面建成现代海洋中心城市……产业规模、发展潜力如此之大,如何助力青岛打造全球海洋科技创新高地?怎样更好地服务、创新、引领、释放海洋经济生产力?青岛市智慧海洋创新联合体就此诞生。

据悉,联合体将深度融合成员单位在科研攻关、技术研发、产业转化、智能制造等领域的核心优势,构建起“基础研究—应用研究—中试熟化—产业化推广”的全链条技术创新矩阵,精准对接产业链上下游企业的应用场景需求,推动技术成果与市场资源的高效耦合,全力打造具有全球竞争力的智慧海洋产业高地,为海洋经济高质量发展注入澎湃动能,如黄海所联合励图高科研发了海洋渔业大模型,百灵信息科技股份主攻智慧海洋生物大模型等。

“联合体虽然是青岛的,但功能和价值却是全社会的。”中国海洋大学信息科学与工程学部部长、青岛市智慧海洋创新联合体首席专家董军宇教授表示,该平台首次将海洋产业的多元需求与数字化技术深度融合,不仅可通过整合海洋产业链上下游资源实现资源优化配置与信息高效共享,而且可依托广大高校、科研机构构建一个更加开放、协同、高效的海洋产业生态体系,为推动海洋新经济高质量发展提供支撑。

山东省智慧海洋水产养殖大数据工程技术协同创新中心主任、青岛市海洋信息服务产业联盟秘书长、联合体的牵头单位——励图高科董事长李海涛表示,联合体将以入选青岛市创新联合体备案名单为契机,进一步聚焦智慧海洋领域的技术创新,致力于成为国内智慧海洋技术创新的核心推动者和产业生态构建的引领者。

“联合体将通过产业链上下游协同合作形成产业集聚效应,带动海洋经济产业营收增长。未来,有望吸引更多优秀合作伙伴入驻,不仅可促进青岛市海洋电子信息产业快速增长,还可以打造具有更强国际竞争力的海洋电子信息产业集群。”李海涛表示,预计加入联合体的企业年均增速可达30%。

科技兴海,谋海强国。为加快海洋产业高质量发展,联合体各成员企业“八仙过海,各显神通”,进一步加速了产学研优势的转化。

据介绍,联合体以董军宇教授为首席专家,聚集各成员企业及外援智囊团的人才优势,目前已组建了一支由多个涉海领域的2000余名专业技术人才构成的全维度、多层次、创新创业梯队,聚焦智慧海洋产业涉及的感、传、知、用、装备等五大领域的18项技术难点,覆盖智慧海洋的全产业链,形成了从核心技术攻关、基础元器件制造、终端产品生产到应用服务的完整链条,形成了具有较强竞争力的智慧海洋产业人才集群。

“除了人才优势,联合体还有技术和资源两大优势。”李海涛介绍,联合体已累计申请专利253项,主导制定国家及行业标准63项,构建了自主可控的技术标准体系。2023年,工业和信息化部授予励图高科iSEAPLAT智慧海洋产业互联网平台为“国家级特色专业型工业互联网平台”,填补了国内海洋领域产业互联网平台的空白。

李海涛表示,在资源优势方面,基于成员单位众多突出的科研成果、长时间的行业深耕及遍布全国的销售网络,联合体将精准把握行业痛点需求,实现从科研成果到优质产品的快速转化。如励图高科上承中国海洋大学、山东省科学院海洋仪器仪表所(下称“山仪所”)等机构的科研优势,下融联通公司、浪潮集团等头部企业的市场和渠道资源,再加上自己的大模型和软件特长,已在京津冀、江浙沪、粤琼桂等地区陆续布局了智慧海洋、智慧渔港、智慧渔业等多个业务板块。

首先,组织实施关键技术攻关,3年内在海洋灾害预报、海洋渔业、海洋药物筛选与设计、海洋资源勘探等领域研发垂直领域大模型;在海洋大数据、海洋先进传感器、海洋物联网通信、海洋智慧渔业、海洋环境监测等核心技术方面取得重大突破,并实现关键技术成果转化应用,推动产业技术水平达到国内领先、部分技术国际先进。

其次,在3年内打造海洋领域第一个国家级双跨工业互联网平台,填补全国近50个国家级双跨平台中海洋领域一个都没有的空白,助力山东在海洋工业互联网领域、海洋人工智能领域占领全国制高点;同时建成1—2个国家级创新平台,3—5个省市级创新平台。

还要在3年内成功孵化上市企业1—2家;培育独角兽企业2家以上,国家级专精特新“小巨人”及瞪羚企业3家以上;培育和引进海洋电子信息高成长企业30—50家。

此外,围绕智慧海洋产业链上下游,联合体将积极开展招商引资与本土企业扶持工作,“从大学到大海,从企业到行业,从局部到整体,联合体最终要进化为一条特色鲜明、优势突出、布局科学、持续发展的兼具青岛特色和海洋特点的新型产业链。”李海涛表示。

据悉,上海近期提出了“3+5+X”海洋产业体系,其中“3”是指船舶与海工装备产业、航运服务业和海洋旅游业三大主导产业,“5”是指海洋新能源产业、海洋新材料产业、海洋电子信息产业、海洋药物和生物制品业、海水淡化与综合利用业五大新兴产业,“X”是指未来深远海资源类产业和未来深远海融合创新产业等海洋未来产业。

山东也在通过多种形式布局海洋经济,如统筹陆海区域联动,加快建设引领型现代海洋城市,持续抓好威海、青岛蓝谷、日照等全国海洋经济发展示范区建设,打造山东特色海洋城市群。